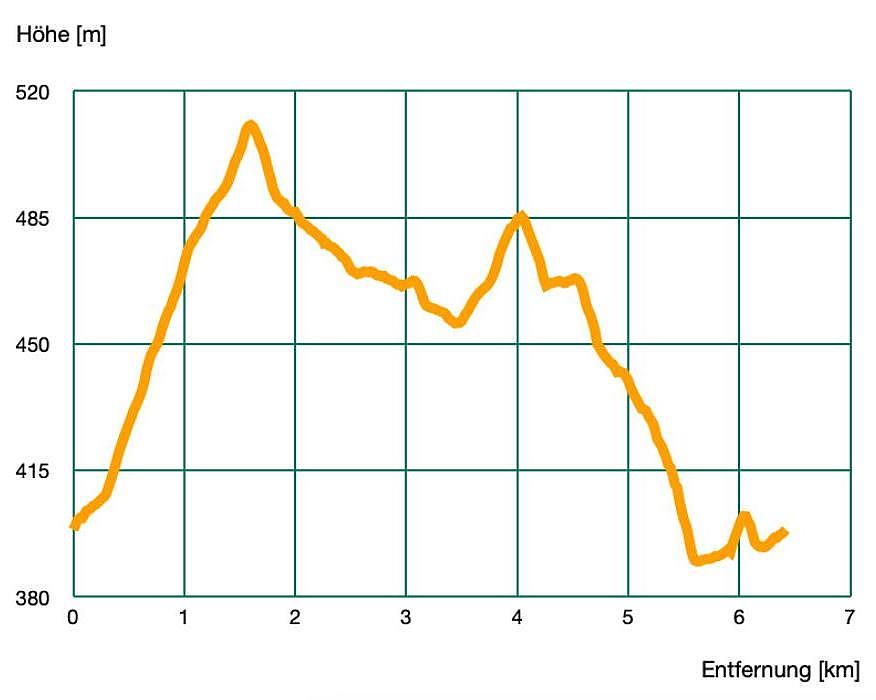

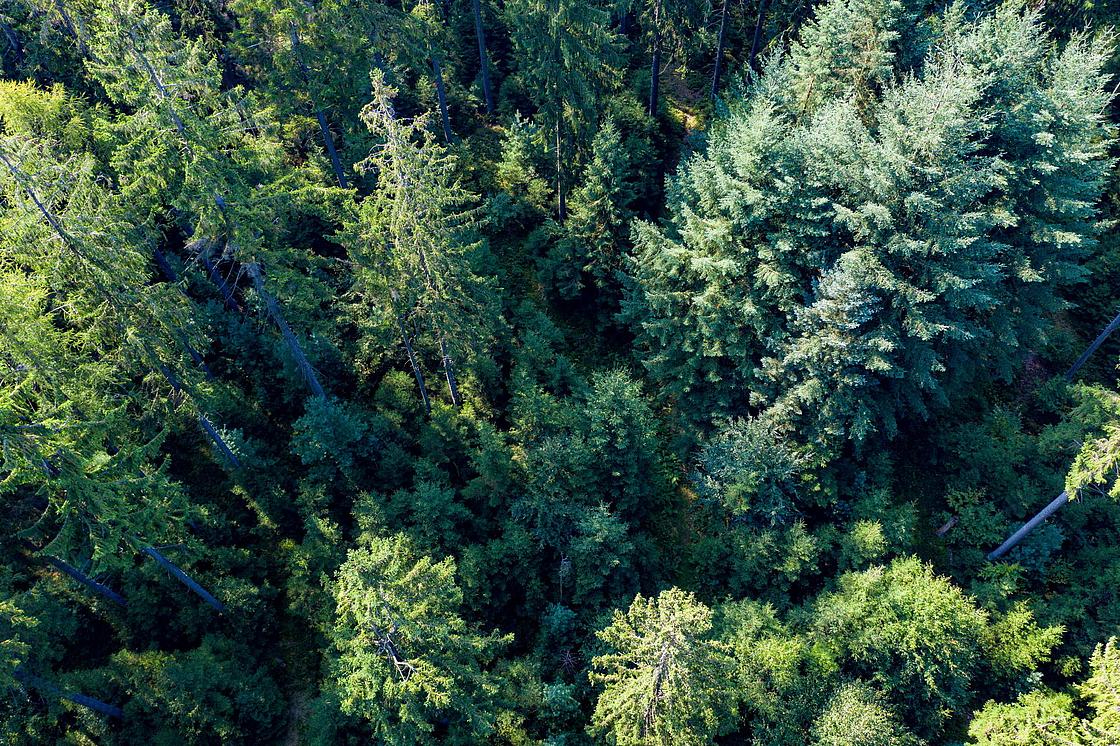

Der ca. 6 km lange Rundweg führt Sie durch einen ganz besonderen Waldteil: die Königer-Eichen. Woher diese ihren Namen haben und was sie so besonders macht, können Sie an der Station mitten unter den alten Baumriesen erfahren. Der Weg führt weiter durch Wälder aus Fichten, Buchen, Kiefern und weiteren Baumarten. Sie erfahren an den Stationen mehr über den Waldumbau bei den Bayerischen Staatsforsten und über die Arbeit unserer Försterinnen und Förster. Außerdem werden Ihnen Bäume begegnen, die eine ganz besondere Bedeutung für den Naturschutz haben. An der entsprechenden Station gibt’s Infos über deren Bewohner und was die Bayerischen Staatsforsten dafür tun, um diese Bäume zu fördern und zu erhalten.

Nehmen Sie die Möglichkeit wahr und lassen Sie die wunderbaren Waldbilder auf sich wirken, um mehr über Eiche, Specht und Co. zu erfahren.

Start und Endpunkt

Sie können Ihr Auto am Ortsrand von Wiesen parken. Zu Fuß geht es weiter über einen Feldweg den Berg hinauf und in den Wald, immer den Schildern der Wanderung W2 folgend. Schon bald treffen Sie so auf die erste Station der Route! Am Ende der Rundwanderung gelangen Sie durch den Ort wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Nachhaltigkeit im Wald

Verschiedenste Baumarten sind in den Wäldern der Bayerischen Staatsforsten vertreten. Die alten Bäume werden langsam von jungen abgelöst. Um die nächste Generation noch fitter für den Klimawandel zu machen, wird die Naturverjüngung durch das Pflanzen zusätzlicher Baumarten wie Tanne und Douglasie bereichert. Dies alles gehört zur sogenannten „integrativen Forstwirtschaft“.

Als Förster muss man immer mit den natürlichen Gegebenheiten im Wald arbeiten, da wir weder düngen noch die Bäume gießen oder gegen Schädlinge spritzen. Eine angebaute Frucht kann der Landwirt bereits im selben oder im nächsten Jahr ernten. Im Wald muss man langfristiger planen, denn eine Buche braucht zum Beispiel über 100 Jahre, bis sie dick genug ist, um sie zu Möbeln und anderen wertvollen Holzprodukten zu verarbeiten. Deshalb sorgen die Förster oft schon für die nächste Waldgeneration, während die alten Bäume noch stehen. Doch nicht nur die Holzproduktion spielt im komplexen Ökosystem „Wald“ eine große Rolle. Vor allem in Zeiten des Klimawandels wird die Verantwortung der Förster dafür deutlich, auch für die nachfolgenden Generationen stabile Wälder zu schaffen und zu erhalten.

Wir bewirtschaften unsere Wälder naturnah. Neben der Holzproduktion achten wir auch auf soziale Aspekte, denn viele Menschen nutzen den Wald zur Erholung. Besonders am Herzen liegt uns auch der Naturschutz, denn für die biologische Vielfalt tragen wir besondere Verantwortung. Der Begriff "Integrative Forstwirtschaft" bedeutet, dass all diese vielfältigen Aspekte auf ein und derselben Flächen im Wald berücksichtigt werden.

Hier ist es unser Ziel den Anteil der Buche, sowohl im Altbestand als auch in der Verjüngung zu steigern. Die Nadelhölzer gehören jedoch auch in die nächste Waldgeneration, denn wir wollen weiterhin vier Baumarten auf einer Fläche haben, um klimastabile Wälder zu schaffen und zu erhalten. In Lichtkegeln können sich Fichte, Kiefer und Lärche gut verjüngen, während die Buche sich in den dunkleren Bereichen ansamt. Die Lichtverhältnisse steuert der Förster, indem er festlegt, welche Bäume geerntet werden und welche stehen bleiben. Außerdem markiert er Biotopbäume und belässt Totholz, um auf gesamter Fläche Lebensräume für typische Waldarten zu sichern. So soll der Wald immer naturnaher werden.

20,5 Kubikmeter TOTHOLZ

8,4 BÄUME MIT BIOTOPBAUMMERKMALEN

1,2 STARKE LAUBBÄUME

Rund 13 000 Arten leben bei uns im Wald. Davon sind allein 4 500 Arten an Totholz gebunden – darunter 50 Prozent der waldbewohnenden Käferarten und 1 500 Pilzarten. Allein an der Eiche kann man über 1 000 Insektenarten zählen. Durch Maßnahmen wie die Anreicherung von Totholz, den Schutz von Biotopbäumen und dem Nutzungsverzicht von Methusalemen leisten wir einen aktiven Beitrag, die natürlichen Lebensräume vor allem von Wald bewohnenden Arten zu erhalten und zu verbessern. Und im Spessart schaffen wir hier besonders viel.

20,1 Meter

ERHOLUNGSWEGE

Mehr als 600 Kilometer Wanderwege und fast 300 Kilometer Radwege gibt es im Spessart auf dem Boden des bayerischen Staats- walds. Dazu kommen noch 15 Kilometer Lehr- und Gesundheitspfade und ein Kilometer Rollstuhlweg.

47 Naturschutzprojekte

werden von den Förstern der Bayerischen Staatsforsten im Spessart betreut. Mehr zum Thema finden Sie hier auf der Webseite unter Mensch und Natur

7 Erntefestmeter

HOLZ/JAHR

Auch wenn rund 9 Festmeter pro Jahr und Hektar im Spessarter Staatswald nachwachsen: Wir ernten grundsätzlich nicht mehr als den nachhaltigen Hiebsatz: Je Hektar sind das im Spessart 7 Erntefestmeter.

301,4 Erntefestmeter

VORRAT

Das Volumen des im Wald stehenden Holzes lebender Bäume.

0,1 Stück

WILD/JAHR

Im Spessart werden jedes Jahr knapp 4 000 Rehe, Wildschweine und Hirsche erlegt. Durch angepasste Schalenwildbestände können sich die natürlicherweise vorkom- menden Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen (wie etwa Zäune) natürlich verjüngen.

Baumartenverteilung nach Fläche

Buche 41,2 %Eiche 18,8 %Sonstiges Laubholz und Edellaubholz 2,4 %

Fichte 16,5 %Tanne 0,4 %Kiefer 9,6 %Sonstiges Nadelholz davon Lärche 7,4 % und Douglasie 3,7 %

Die auf diesem Hektar idealisiert dargestellten Baumartenanteile entsprechen der aktuellen Baumartenverteilung nach Fläche im bayerischen Staatswald im Spessart.

371 Quadratmeter ALTE NATURNAHE UND SELTENE WALDBESTÄNDE

Alte, naturnahe und seltene Waldbestände Auf 4,5 % der Waldfläche im Spessart überlassen wir die Natur sich selbst und nutzen kein Holz. Mehr zum Thema Waldnaturschutz finden Sie unter www.baysf.de/naturschutz

451 Quadratmeter NATÜRLICHE WALDENTWICKLUNG

davon

80 Quadratmeter NATURWALDRESERVATE

Insgesamt knapp 350 Hektar des bayerischen Staatswalds im Spessart sind als Naturwaldreservate ausgewiesen. Das sind Wälder, die sich in einem weitgehend naturnahen Zustand befinden. Die natürliche Waldentwicklung läuft hier ungestört ab. Im Lauf der Zeit entstehen „Ur-"Wälder mit starken Bäumen und viel Totholz.

Wir „Schützen und Nutzen“ auf ein und derselben Fläche. Unser Ziel ist es, den gesamten Wald schonend und naturnah zu behandeln, sodass überall wertvolle Strukturen entstehen, von denen auch seltene Tier-, Pilz-, Insekten- und Pflanzenarten profitieren. Daher nutzen wir einzelne Bäume, während wir andere wiederum dauerhaft stehenlassen, bis sie im hohen Alter wieder zerfallen. Diese Bäume sind Biotopbäume, besondere Altbäume (Methusaleme), sterben sie ab werden sie zu Totholz. Zusammen mit größeren alten und seltenen Waldbeständen (Klasse-Wälder, Naturwaldreservate) entsteht ein Netz an Trittsteinen, an Lebensräumen für viele selten gewordene Arten.

Zu unseren Naturschutzmaßnahmen gehört auch die Erhaltung und Pflege von Feuchtstandorten wie Moore, Quellen, Feuchtwiesen oder Feuchtbiotope.

Unsere Waldböden

Intakte Waldböden spielen als Teil des Waldökosystems eine entscheidende Rolle in der naturnahen Forstwirtschaft der Bayerischen Staatsforsten. Sie sind Grundlage des nachhaltigen Waldwachstums und helfen uns den nachwachsenden Rohstoff Holz bereitzustellen. Doch unsere Waldböden können noch viel mehr: Sie sichern mit ihren Wasser- und Nährstoffkreisläufen unsere Lebensgrundlage! Sie sind die Grundvoraussetzung für sauberes Grund- und Trinkwasser – eine, vor allem in Zeiten des Klimawandels, begrenzte Ressource.

Bodenschutz - den Aufwand wert!

Wie können die Spuren, die wir im Wald links und rechts der Wege sehen, zum Schutz der Böden beitragen?!

Für die Bayerischen Staatsforsten ist es geradezu ein existenzielles Anliegen, den Waldboden so gut wie irgend möglich zu schützen. Dennoch geht Holzernte nicht ohne Maschinen und damit nicht ohne Befahrung mit schweren Lasten, auf die unsere Böden empfindlich reagieren. Daher ergreifen wir folgende Maßnahmen zum Schutz des Waldbodens:

Die Mischung macht`s

Ein Blick in den Wald an dieser Stelle zeigt Ihnen eine „bunte Mischung“ verschiedener Baumarten. Doch das war nicht immer so: Früher pflanzte man sogenannte „Reinbestände“ mit nur einer Baumart. Warum wir nun wieder alles dafür tun, aus diesen Reinbeständen Mischbestände mit mehreren Baumarten zu machen erfahren Sie in diesen Artikeln:

Eichenbestand

Die Königer-Eichen bei Wiesen – wenn die Bäume Augen hätten

Der wohl beeindruckendste Eichenbestand im bayerischen Nordspessart wird durch die fast 420-jährigen „Königer-Eichen“ gebildet. Die Eichen findet man südwestlich von Wiesen am Wanderweg W2 zwischen den Abteilungen Sailbusch und Althohl. Die unter Naturschutz stehenden etwa 40 Recken auf rund einem Hektar, sind für ihr Alter nicht besonders hoch - so zwischen 20 und maximal 28 Meter. Auch der Durchmesser mit gerade mal 60 cm - höchstens 95 cm - ist nicht unbedingt altersentsprechend. Eindruck machen die Exemplare durch ihre skurrile Gestalt, die mit fortschreitendem Alter (einige Bäume befinden sich schon in der Zerfallsphase) zunehmend an Faszination gewinnt.

Das Keimungsjahr der Eichen entspricht etwa dem Baubeginn des Aschaffenburger Schlosses (1604). Beim Ausbruch des 30-jährigen Krieges waren die Bäume schon junge Stangenhölzer und als der Wald vor über 200 Jahren bayerisches Hoheitsgebiet wurde, konnten sich die Eichen schon als respektable Exemplare sehen lassen.

Die hiesige Umgebung vor 200 Jahren kann man sich als heideähnliche Landschaft vorstellen, mit Krüppelholz aus Buche und Birke und mit breitkronigen und tiefbeasteten Eichen, ähnlich verteilt wie Apfelbäume auf einer Streuobstwiese. Unter den Eichen, auch „Huteeichen“ genannt, konnten sich Vieh, Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen von Eicheln, Jungpflanzen und der aus Heidekraut und Gräsern bestehenden Bodenvegetation ernähren. Die „Königer-Eichen“ haben ihren Namen von Anton Königer, Forstmeister in Wiesen von 1879 – 1899. Von ihm wird berichtet, dass ihn bei der Auerhahn-Jagd der Anblick des Wildes so in Aufregung versetzte, dass er unter diesen Eichen verstarb.

Was für ein Klasse-Wald!

Totes und zerfallendes Holz ist eine wichtige Lebensgrundlage für unzählige Tiere, Pflanzen und Pilze. Es bietet jedoch nicht nur Lebensraum für zahlreiche Waldbewohner, sondern hilft auch, eine der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen – das Wasser – dauerhaft bereitzustellen. Im Zuge der naturnahen und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder setzen die Bayerischen Staatsforsten deshalb auf ein konsequentes Totholzmanagement.

Biotopbaum - von Schlafplatz bis Supermarkt alles dabei!

Biotopbäume sind Bäume, die besondere Merkmale wie Höhlen, Spalten und abgebrochene Äste aufweisen. Liegt der Holzkörper erst mal offen, führen Feuchtigkeit, Bakterien und Pilze dazu, dass das Holz langsam fault und sich weitere kleine Nischen bilden. Diese Strukturen sind für viele Lebewesen sehr wichtig. Sie bieten Brutplätze für Specht, Hohltaube und viele andere Vögel. In Rindenspalten schlafen tagsüber Fledermäuse. In dem Holz, das sich gerade zersetzt, wimmelt es nur so von Insekten, die sich der Specht schmecken lässt! Auch seltene Pilze finden an Biotopbäumen ein wertvolles Habitat.

Das Ziel der Försterinnen und Förster ist es, 10 Biotopbäumen pro Hektar im Staatswald zu erreichen. Solange von ihnen keine Gefahr für unsere Mitarbeiter und Waldbesucher ausgeht, dürfen diese besonderen Individuen im Wald stehen bleiben, bis sie von selbst zerfallen und zu Totholz werden. Es sind, bei genauem Hinsehen, an solchen Bäumen ganz viele unterschiedliche Strukturen zu entdecken, auf die unsere Waldbewohner angewiesen sind.

Lebensraum für alle!

Was ist denn ein Klasse-Wald?

Um die biologische Vielfalt im Staatswald zu sichern und zu verbessern, wurden die Wälder in 4 Klassen eingeteilt. In welche Klasse ein Wald kommt, hängt vor allem von seinem Alter, aber auch von den Baumarten ab:

Klasse 1: Alte naturnahe Waldbestände, die älter als 180 Jahre sind, Naturwaldreservate und alte, seltene Waldbestände.

Klasse 2: Ältere naturnahe Waldbestände, die älter als 140, aber jünger als 180 Jahre sind.

Klasse 3: Jüngere naturnahe Waldbestände, die älter als 100 Jahre und jünger als 140 Jahre sind.

Klasse 4: Alle übrigen Waldbestände.

Und was geschieht in den verschiedenen Klasse-Wäldern?

Klasse 1: Hier herrscht Hiebsruhe, hier darf sich der Wald entwickeln, wie er

möchte. Es werden keine Bäume geerntet, keine Durchforstung

betrieben und alles Totholz verbleibt im Bestand.

Klasse 2: Hier gilt das Ziel, Totholz anzureichern bis eine Menge von 40 m³ je

ha erreicht ist. Es werden 10 Biotopbäume pro ha markiert, die

nicht mehr gefällt werden.

Klasse 3: Auch hier sind mindestens 10 Biotopbäume auszuweisen. Das

Totholzziel liegt in diesen Wäldern fast überall bei 20 m³ je ha.

Klasse 4: Auch hier werden nach Möglichkeit Biotopbäume erhalten und Totholz angereichert.

Leitarten – Fühlst Du dich wohl, geht es mir auch gut!

Harte Konkurrenten

Die Wälder links und rechts des Weges bestehen aus vielen verschiedenen Baumarten. Hier wachsen Lärchen dicht an dicht mit Buchen, Fichten und einigen anderen Baumarten. Um möglichst viele Baumarten auf einer Fläche zu erhalten, muss der Förster der ein oder anderen helfen. Wieso? Das erfahren Sie hier:

Das Ziel eines Mischwaldes ist nicht nur damit erreicht, dass man verschiedene Baumarten pflanzt oder sät. Die Bäume wachsen nun unterschiedlich schnell und zeigen ihre verschiedenen Ansprüche an Licht, Wasser und Nährstoffe. Hier im Spessart sind die Böden recht nährstoffarm. Einige unserer heimischen Baumarten, wie z.B. Ahorn, Esche und Kirsche gedeihen hier nicht besonders gut.

Unsere Hauptbaumarten Buche, Eiche, Fichte, Kiefer und Lärche kommen mit der Nährstoffarmut gut zurecht und konkurrieren miteinander. Auch Weißtanne und die nicht heimische Douglasie spielen im Hochspessart eine nicht unbedeutende Rolle. Meistens entscheidet der Lichtbedarf welcher Baum weiterwächst und welcher im Wachstum zurückbleibt und später vielleicht abstirbt. Schatt-Baumarten (Buche, Weißtanne) und Halbschatt-Baumarten (Fichte, Douglasie) können sich langfristig besser gegenüber unseren Lichtbaumarten (Eiche, Kiefer, Lärche) durchsetzen. Hier kommt der Förster ins Spiel, denn er sieht, welchen Bäumen er helfen muss. Dies tut er, in dem er dafür einen anderen Baum fällt, der Lärche, Eiche oder Kiefer bedrängt.

Die Jagd

An diesem Punkt sehen Sie einen Hochsitz, eines der Mittel, die dem Jäger zum Erfolg helfen. Doch warum wird überhaupt gejagt und wie geht man die erfolgreiche Jagd am besten an? Eine Frage, die viele Jäger nicht mit denselben Worten beantworten. Für die Bayerischen Staatsforsten gehört die Jagd aus verschiedenen Gründen zur Waldbewirtschaftung dazu. Auch mit den unterschiedlichen Arten zu jagen haben die Förster und Berufsjäger reichlich Erfahrung. Erfahren Sie hier mehr dazu:

Höhlenbaum - wer wohnt denn da?

Gemütliches Heim – nur für den Specht?

Die Höhlen in den Bäumen selbst bauen können meist nur Spechte. Sie nutzen ihre Höhlen so lange, bis sie ihnen innen zu faul werden oder bis die jungen Bäumchen am Stamm des Höhlenbaumes ca. 5 bis 6 m erreicht haben. Denn über die Äste kann der Baummarder leichter an die Specht-Wohnung herankommen und die Aufzucht der Jungen gefährden.

Ist der Specht erst einmal ausgezogen, gilt es für mehr als 50 Arten, die selbst keine Höhlen bauen können, möglichst schnell einzuziehen, denn die Höhlen sind heiß begehrt. Zu den Folgenutzern gehören z. B. Dohle, Hohltaube, Raufußkauz, Bilche, Hornissen etc.

Bei so vielen Nachmietern wird klar, warum der Schwarzspecht mit seinen Höhlen in unseren Wäldern so besonders wichtig und erhaltenswert ist. Erkennbare Höhlenbäume werden daher von uns Förstern möglichst dauerhaft markiert und nicht mehr genutzt.

Doch woran erkennt man, wer im Frühjahr und Sommer die Höhle bewohnt?

Ganz genau kann man das nur sagen, wenn man auch das Tier selbst entdeckt oder wenn man im Rahmen der Forschung über spezielle Kameras das Höhleninnere beobachtet. Ein Merkmal, welches allerdings für die Nutzung durch den Schwarzspecht spricht, ist der Umriss der Höhle. Auf dem Foto der Buche mit der Höhle sieht man, dass der Umriss hellbraun und damit frisch ist.

Das bedeutet nicht, dass die Höhle erst dieses Jahr gebaut wurde, jedoch wurde zumindest erneut an ihr herumgehämmert. Der Specht hat die berühmte „Abtropfkante“ erneuert – eine Ausbuchtung an der Unterseite der Höhle. Regenwasser kann somit nicht von oberhalb der Höhle in die Höhle hineinlaufen – sie bleibt trocken und sauber. Ganz schön schlau, der Schwarzspecht!

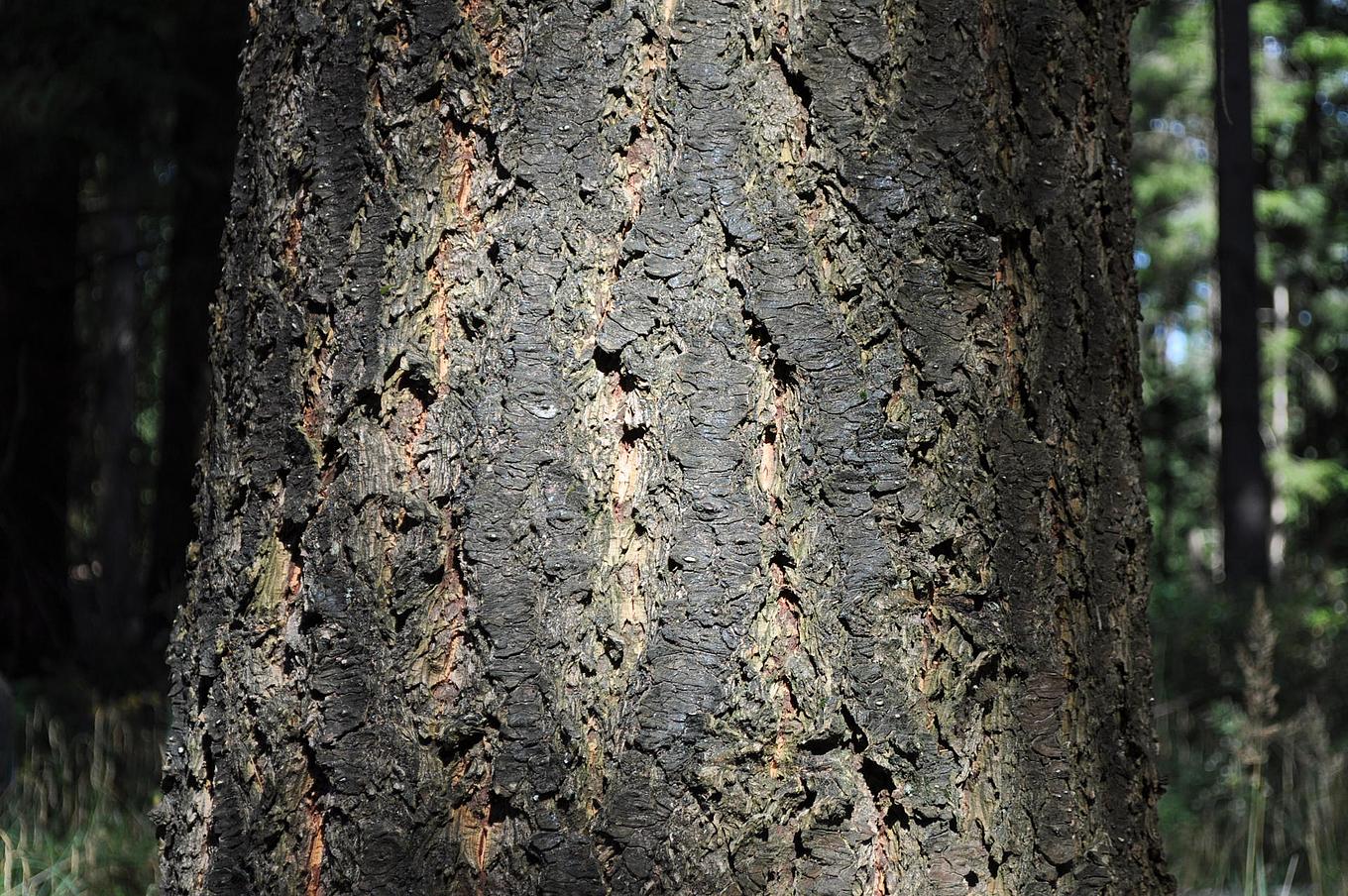

Die Fichte - dich hab ich zum Fressen gern!

Das Wuchsverhalten

Die Fichte ist eine „schnelle“ Baumart. Sie hat leichte Samen, die schnell und weit fliegen, sodass sie sich schnell auf sauren Böden ansamen. Als Halbschatt-Baumart wächst sie auf den meisten Böden auch schnell in die Höhe. Mit zunehmendem Alter wächst sie auch schnell in die Breite. Aufgrund ihrer Holzeigenschaften lässt sie sich in der Regel zu guten Preisen als Bauholz verkaufen. Daher wurde sie intensiv in Deutschland angebaut und wurde lange auch als "Brotbaum" bezeichnet. Sie ist unsere häufigste Nadelbaumart. Die daraus entstandenen Monokulturen sind jedoch sehr instabil und damit anfällig für Schadereignisse, wie Sturmwürfe und Borkenkäferkalamitäten. Folgen mehrere Schadereignisse aufeinander, halten diese uns Förster ganz schön auf Trab, denn das Holz muss aufgearbeitet werden. Fallen dabei große Holzmengen auf einmal an, ist die Fichte nicht mehr ganz so lukrativ, denn die Sägewerke haben so viel Holz zur Verfügung, dass der Holzpreis sinkt.

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Gelblich-weiß, matt glänzend, leichte Maserung.

Was kann´s?

Fichtenholz ist weich, leicht, elastisch und tragfähig.

Wofür ist es geeignet?

Als Bau- und Konstruktionsholz. Im Innenausbau für Dachstühle, tragende Wände und Decken, aber auch für Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Treppen und Einbaumöbel.

Der Buchdrucker - druckt der etwa Bücher?

Kann man da nichts tun?

Jedes Jahr sind während des Sommers zahlreiche Försterinnen und Förster, Forstwirtinnen und Forstwirte und viele Hilfskräfte mit der Suche und Aufarbeitung von Käferbäumen (Fichten die vom Borkenkäfer befallen sind) beschäftigt. Die befallenen Bäume müssen so schnell wie möglich aus dem Wald transportiert werden. So kann sich der Käfer unter der Rinde nicht weiter entwickeln und falls doch findet er beim Schlüpfen keine Fichten in seiner nähe, die er befallen könnte. Natürlich kann es auf den insgesamt 756.000 Hektar Waldfläche des Freistaates Bayern auch vorkommen, dass befallene Bäume zu spät entdeckt werden. Ist, wie in unserem Fall, die Rinde dann bereits abgefallen, sind die kleinen Buchdrucker längst ausgeflogen. Da von solchen Bäumen keine Gefahr mehr für andere Bäume ausgeht, werden sie als stehendes Totholz im Wald belassen und leisten so einen erheblichen Beitrag zur Biodiversität.

Alles im Wandel!

Der Weg führt nun durch einen ca. 100 Jahre alten Fichtenwald. Bei genauem Hinsehen sind auch Lärchen, Douglasien und Kiefern zu entdecken. In den Lücken, die sich zwischen den alten Bäumen auftun, steht schon die nächste Generation in den Startlöchern. Hier mischt sich auch noch die Buche unter die Nadelhölzer und sorgt so für eine noch größere Vielfalt. Doch viele Wälder zeigen mittlerweile Anzeichen der schnellen Klimaveränderungen. Was es damit auf sich hat und wie wir unsere Wälder fit für die Zukunft machen erfahren Sie an dieser Station.

Will man den Wissenschaftlern und den Daten zum Klimawandel nicht glauben, muss man sich nur unsere Wälder genauer anschauen – sie zeichnen deutlich! Viele Bäume treiben zwar im Frühjahr frische Nadeln bzw. frisches Laub aus. Fällt über den Sommer hinweg jedoch nicht genug Regen, vertrocknen diese schnell.

Nicht nur die Fichte ist geschwächt und leidet seit Jahren zunehmend unter dem Befall von Borkenkäfern. Neuerdings fallen auch andere Baumarten, wie die Kiefer und die Buche vermehrt aus – entweder weil sie vertrocknen oder weil Schädlinge, die früher nur eine geringe Rolle spielten, nun im Sommer optimale Bedingungen vorfinden: mehr Wärme und weniger Regen. Dabei machen diese drei Hauptbaumarten – Fichte, Buche und Kiefer – noch ca. drei Viertel der bayerischen Staatswälder aus!

Der Walderhalt ist daher eine unserer wichtigsten und schwierigsten Aufgaben zugleich.

Der Klimawandel stellt unsere heimischen Wälder vor eine große Herausforderung. Wir reichern im Rahmen eines aktiven Waldumbaus die Wälder vermehrt mit heimischen seltenen Baumarten, wie z. B. Spitzahorn, Flatterulme oder Elsbeere an. Auch fremdländische Baumarten, die in ihrerer Heimat problemlos in einem Klima wachsen, das wir in Zukunft vermutlich bekommen, werden in Anbauversuchen getestet: zum Beispiel die Baumhasel, die Libanon-Zeder, die Atlas-Zeder, die Weiß-Tanne mit Rumänischer Herkunft, die Edelkastanie. Im Jahr 2019 haben wir mit Anbauversuchen der Atlas-Zeder begonnen. So bereiten wir die Wälder auf die Zukunft vor.

Die Douglasie - ein Gast aus Nordamerika

Hier gibt es einen Gast aus Nordamerika zu entdecken, der der Fichte sehr ähnlich sieht - es ist die Douglasie. Aufgrund ihres schnellen Wachstums und der hervorragenden Holzeigenschaften wird sie von Förstern sehr geschätzt. Es gibt nur wenige Schädlinge, die für sie gefährlich werden können und auch gegen Waldbrände, die in ihrer Heimat sehr häufig sind, ist sie mit ihrer dicken Rinde gut gewappnet!

Das Wuchsverhalten

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Splintholz weiß bis gelblich-grau. Kernholz hellgelblich-braun bis rotbraun. Dunkelt am Licht nach. Deutliche Maserung.

Was kann´s?

Douglasienholz ist sehr dauerhaft, hart, fest - und gleichzeitig relativ leicht.

Wofür ist es geeignet?

Als Bau- und Konstruktionsholz, vor allem aber im Außenbereich: für Terrassen, Balkone und andere Vorbauten. Außerdem für Wandverkleidungen, Fassadenelemente und Haustüren. Innen etwa als Dekorplatten für Vertäfelungen.

Die Buche - in Europa zu Hause!

Die Buche ist unsere Haupt-Laubbaumart in Deutschland. Ein großer Teil Mitteleuropas wäre von Natur aus mit Buchenwäldern bedeckt. Das liegt daran, dass die Buche sich, anders als zum Beispiel Eiche oder Ahorn, auf einer Vielzahl von Standorten wohlfühlt und mit unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen gut zurechtkommt.

Diese Exemplare hier zeichnen sich besonders durch ihren protzigen Wuchs und die tief liegende, grobastige Krone aus. Bäume wie diese werden häufig nicht geerntet, da die Holzqualität zum einen nicht gut genug für unsere Laubholz-Säger ist und sie sich zum anderen meist schnell zu Biotopbäumen entwickeln, wenn schwere Äste faulen oder abbrechen. Die Bäume hatten ihr Leben lang viel Platz um sich herum und konnten somit auch ihre tiefen Äste behalten. Wächst eine Buche dichter auf, sprich in enger Konkurrenz mit anderen Bäumen, sterben die unteren Äste durch Lichtmangel ab. Es entwickelt sich ein langer astfreier Stamm, der von Sägewerken gut aufgeschnitten werden und zum Beispiel zu Möbeln weiterverarbeitet werden kann.

Biotopbaum - von Schlafplatz bis Supermarkt alles dabei!

Biotopbäume sind Bäume, die besondere Merkmale wie Höhlen, Spalten und abgebrochene Äste aufweisen. Liegt der Holzkörper erst mal offen, führen Feuchtigkeit, Bakterien und Pilze dazu, dass das Holz langsam fault und sich weitere kleine Nischen bilden. Diese Strukturen sind für viele Lebewesen sehr wichtig. Sie bieten Brutplätze für Specht, Hohltaube und viele andere Vögel. In Rindenspalten schlafen tagsüber Fledermäuse. In dem Holz, das sich gerade zersetzt, wimmelt es nur so von Insekten, die sich der Specht schmecken lässt! Auch seltene Pilze finden an Biotopbäumen ein wertvolles Habitat.

Das Ziel der Försterinnen und Förster ist es, 10 Biotopbäumen pro Hektar im Staatswald zu erreichen. Solange von ihnen keine Gefahr für unsere Mitarbeiter und Waldbesucher ausgeht, dürfen diese besonderen Individuen im Wald stehen bleiben, bis sie von selbst zerfallen und zu Totholz werden. Es sind, bei genauem Hinsehen, an solchen Bäumen ganz viele unterschiedliche Strukturen zu entdecken, auf die unsere Waldbewohner angewiesen sind.

Lebensraum für alle!

Das Wuchsverhalten

Die Buche ist unschlagbar, wenn es darum geht, sich gegen andere Baumarten durchzusetzen. Im Konkurrenzkampf um Licht, Wasser und Nährstoffe geht sie meist als Gewinner hervor. Doch warum überhaupt?

Weil sie nicht nur im Licht, sondern auch im Schatten gut wachsen kann! Unter dem Blätterdach des Altbestandes verjüngt sie sich bereits sehr früh und kann diesen Wuchsvorsprung sehr gut nutzen. Ihre grüne Krone baut sie noch bis ins hohe Alter von über 100 Jahren deutlich aus - eine Fähigkeit, die die Buche einzigartig macht. So kann sie auch von unten her in die Kronen anderer Bäume einwachsen und sie verdrängen. Kein Wunder, dass die Buche unsere Haupt-Laubbaumart ist!

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Einheitlich gefärbt von blass-gelblich bis rosa-braun. Dunkelt durch Licht nur wenig nach. Bei älteren Bäumen teils rot- bis dunkelbrauner Kern, genannt "Rotkern".

Was kann´s?

Buchenholz ist hart, glatt und robust. Dank homogener Struktur gut zu verarbeiten und zu behandeln. Nach dem Dämpfen sehr biegsam.

Wofür ist es geeignet?

Wegen hoher Druckfestigkeit oft für Fußböden und Treppen. Aber auch für Möbel, Türen und Furniere.