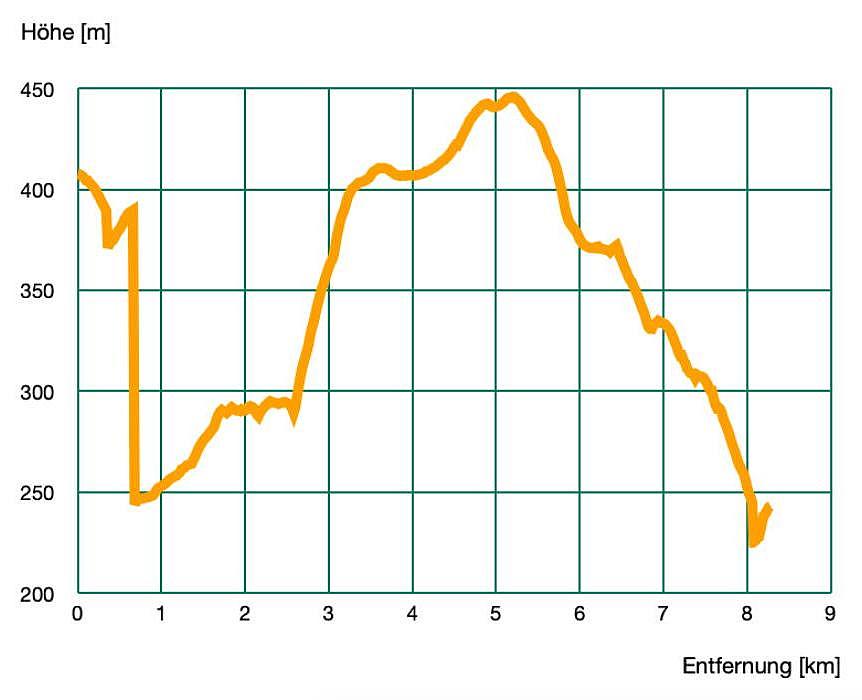

Los geht’s an dem Parkplatz in der Nähe des Waldmichelbacher Hofes, vorbei an Tümpeln, beeindruckenden Baumgiganten und Urwäldern von morgen.

Wer lebt in diesen Feuchtbiotopen, was hat es mit den Urwäldern von morgen auf sich und für was sind unterschiedliche Strukturen im Wald wichtig?

Schnüren Sie Ihre Wanderschuhe und machen Sie sich auf den Weg! Denn all diese Informationen bekommen Sie direkt vor Ort, an unterschiedlichen Stationen entlang der Wanderroute.

Start und Endpunkt

Die Wanderung beginnt auf dem Parkplatz direkt gegenüber des Waldmichelbacher Hofes. Von hier aus geht es zu Fuß den Berg hinauf, zunächst den Schildern der Wanderung M1 folgend. Doch aufgepasst: Nicht die ganze Route liegt auf diesem ausgewiesenen Wanderweg. Halten Sie sich an der ersten Weggabelung rechts, um schon nach wenigen Metern an der ersten Station Wissenswertes über den Naturschutz im Bayerischen Staatswald zu erfahren.

Alte knorrige Eichen

Die kleine Gruppe Eichen in der Abteilung Salzbuckel macht besonders durch tief liegende, starke Äste auf sich aufmerksam. Bei genauerem Hinsehen findet man an den ca. 180-jährigen Eichen besonders viele Strukturen, die naturschutzfachlich sehr wertvoll sind. Dazu zählen vor allem offene Holzstellen, große Astabbrüche und Pilzkonsolen. Diese Bäume bezeichnet man als Biotopbäume. Auch stehendes und liegendes Totholz ist hier zu finden.

Biotopbaum - von Schlafplatz bis Supermarkt alles dabei!

Biotopbäume sind Bäume, die besondere Merkmale wie Höhlen, Spalten und abgebrochene Äste aufweisen. Liegt der Holzkörper erst mal offen, führen Feuchtigkeit, Bakterien und Pilze dazu, dass das Holz langsam fault und sich weitere kleine Nischen bilden. Diese Strukturen sind für viele Lebewesen sehr wichtig. Sie bieten Brutplätze für Specht, Hohltaube und viele andere Vögel. In Rindenspalten schlafen tagsüber Fledermäuse. In dem Holz, das sich gerade zersetzt, wimmelt es nur so von Insekten, die sich der Specht schmecken lässt! Auch seltene Pilze finden an Biotopbäumen ein wertvolles Habitat.

Das Ziel der Försterinnen und Förster ist es, 10 Biotopbäumen pro Hektar im Staatswald zu erreichen. Solange von ihnen keine Gefahr für unsere Mitarbeiter und Waldbesucher ausgeht, dürfen diese besonderen Individuen im Wald stehen bleiben, bis sie von selbst zerfallen und zu Totholz werden. Es sind, bei genauem Hinsehen, an solchen Bäumen ganz viele unterschiedliche Strukturen zu entdecken, auf die unsere Waldbewohner angewiesen sind.

Lebensraum für alle!

Totes und zerfallendes Holz ist eine wichtige Lebensgrundlage für unzählige Tiere, Pflanzen und Pilze. Es bietet jedoch nicht nur Lebensraum für zahlreiche Waldbewohner, sondern hilft auch, eine der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen – das Wasser – dauerhaft bereitzustellen. Im Zuge der naturnahen und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder setzen die Bayerischen Staatsforsten deshalb auf ein konsequentes Totholzmanagement.

Eine Oase für Libelle, Lurch und und Co!

Ein paar Meter neben dem Weg können Sie eine kleine Oase entdecken. Ein Stichweg führt zu den wunderschönen Feuchtbiotopen hinunter. Diese wurden von den Bayerischen Staatsforsten angelegt und dienen zahlreichen Tieren wie Fröschen und Lurchen als Lebensraum. Auch die Fledermäuse freuen sich über diese neue Nahrungsquelle, an der es von Insekten nur so wimmelt.

Tümpel sind in unseren Wäldern wertvolle Oasen für unsere Tierwelt, insbesondere für Amphibien und wärmebedürftige Reptilien. Sie beherbergen eine besondere Mischung an Pflanzen. Die Bayerischen Staatsforsten legen jährlich zahlreiche Feuchtbiotope an und achten dabei auf die Ansprüche von Tier- und Pflanzenwelt.

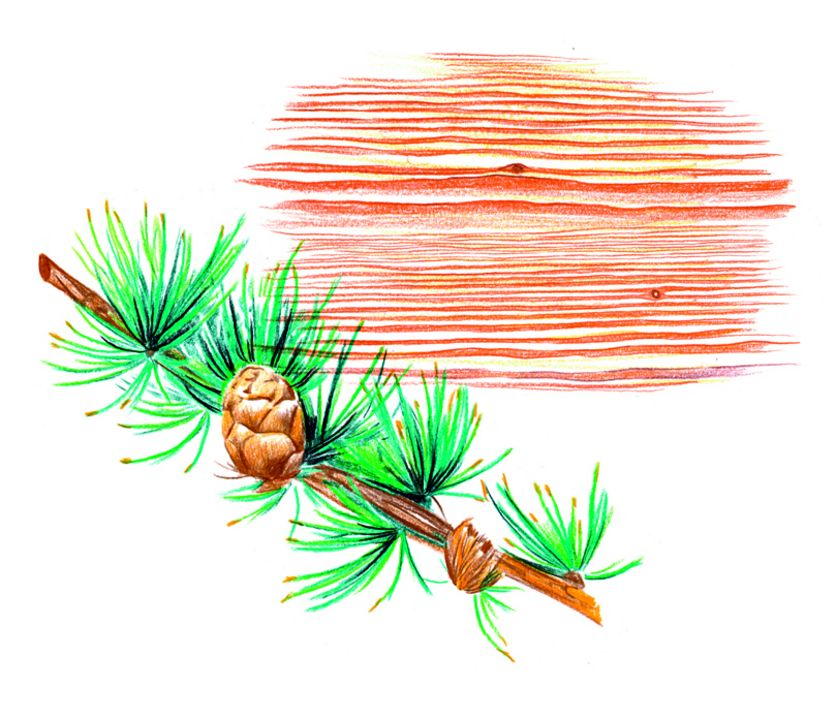

Die Lärche

Diese Lärche strotzt mit ihrem Brusthöhendurchmesser (Stammdurchmesser auf 1,30 m Höhe gemessen) von über 80 cm noch so vor Vitalität. Sie überragt ihre Nachbarn in der Höhe um einige Meter. Der Stamm sieht aus wie ein Säbel – eine typische Wuchsform bei der Lärche. Die tiefrissige, besonnte Borke bietet vielen Insekten einen guten Lebensraum. Das Alter dieser Greisin kann man nur schätzen – vielleicht schon 200 Jahre?! Bei den Bayerischen Staatsforsten ist dieser Altbaum durch dessen Brusthöhendurchmesser von über 80 cm geschützt und wird nicht mehr genutzt! Den Baum fällen und Jahrringe zählen, um das Alter zu ermitteln, geht also nicht mehr!

Das Wuchsverhalten

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Äußeres Holz blass rötlich. Inneres Kernholz gelblich, rötlich oder orangebraun. Dunkelt durch Licht nach. Deutliche Maserung.

Was kann´s?

Lärchenholz gilt von Natur aus als extrem dauerhaft und beständig. Zudem ist es sehr hart und schwer, aber dennoch gut zu verarbeiten.

Wofür ist es geeignet?

Für Erd-, Brücken- und Wasserbau. Als Bau- und Konstruktionsholz außen und innen. Im Hausbau für Haustüren, Fenster, Garagentore und für Verkleidungen von Balkonen. Innen für Küchenmöbel, aber auch für Parkett- und Dielenböden oder Wandverkleidungen und Fenster.

Die Eiche - unser Spessart-Schatz

Diese Eiche hat einen stolzen Brusthöhendurchmesser von über 100 cm und ist damit bei den Bayerischen Staatsforsten geschützt – sie wird nicht mehr genutzt! Mit der langen und breiten Krone sieht dieser Altbaum noch sehr gesund aus, mit den dicken Knollen am Stamm wirkt er sehr urig. Die Buchen, die im Jungbestand in die Höhe streben, werden die Eiche bald einengen und dazu führen, dass die Blätter nicht mehr genug Licht bekommen. Es ist eine Frage der Zeit, bis die ersten Äste absterben, bis offene Holzkörper entstehen und die Eiche neben ihrer groben Rinde noch weitere Strukturen entwickelt, die für viele Arten Lebensräume bieten.

Das Wuchsverhalten

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Hellbraun bis mittelbraun. Jahrringe sind sichtbar.

Was kann´s?

Eichenholz ist sehr hart und widerstandsfähig.

Wofür ist es geeignet?

Für Pfähle, die Teile ganzer Städte tragen - etwa in Venedig oder Amsterdam. Für hochwertige Möbel oder Rahmenwerke, Türen, Treppen, Tore, Decken, Fenster sowie in Parkett- und Riemenböden.

Lebensraum für alle!

Biotopbaum - von Schlafplatz bis Supermarkt alles dabei!

Biotopbäume sind Bäume, die besondere Merkmale wie Höhlen, Spalten und abgebrochene Äste aufweisen. Liegt der Holzkörper erst mal offen, führen Feuchtigkeit, Bakterien und Pilze dazu, dass das Holz langsam fault und sich weitere kleine Nischen bilden. Diese Strukturen sind für viele Lebewesen sehr wichtig. Sie bieten Brutplätze für Specht, Hohltaube und viele andere Vögel. In Rindenspalten schlafen tagsüber Fledermäuse. In dem Holz, das sich gerade zersetzt, wimmelt es nur so von Insekten, die sich der Specht schmecken lässt! Auch seltene Pilze finden an Biotopbäumen ein wertvolles Habitat.

Das Ziel der Försterinnen und Förster ist es, 10 Biotopbäumen pro Hektar im Staatswald zu erreichen. Solange von ihnen keine Gefahr für unsere Mitarbeiter und Waldbesucher ausgeht, dürfen diese besonderen Individuen im Wald stehen bleiben, bis sie von selbst zerfallen und zu Totholz werden. Es sind, bei genauem Hinsehen, an solchen Bäumen ganz viele unterschiedliche Strukturen zu entdecken, auf die unsere Waldbewohner angewiesen sind.

Lebensraum für alle!

Leitarten – Fühlst Du dich wohl, geht es mir auch gut!

Eichen wollen gepflegt werden!

Dieser Eichen-Jungbestand wurde 1998 gesät; er ist damit schon über 20 Jahre alt. Neben den gesäten Eichen haben sich auch andere Baumarten, wie Kiefer, Lärche, Fichte, Weide, Vogelbeere und Birke natürlich verjüngt. Ab und zu kann es nötig werden den mühsam und teuer gesäten Eichen zu helfen, damit die anderen Baumarten sie nicht überwachsen und ausdunkeln. Diesen Arbeitsvorgang, den unsere Waldarbeiter durchführen, nennen wir „Jungbestandspflege“.

Um stabile Wälder und gute Holzqualitäten zu erzielen, werden die jungen Eichen bei den Bayerischen Staatsforsten schon früh gepflegt. Wenn die Bäumchen eine Höhe von 1,5 bis 12 m erreicht haben, findet in einem jungen Eichenbestand daher die sogenannte „Jungbestandspflege“ statt. Bei diesem Arbeitsvorgang helfen unsere geschulten Waldarbeiter vor allem den besonders vitalen und guten Eichen. Doch was bedeutet das genau?

Die Bäume wachsen sehr dicht aneinander auf und müssen sich daher alle wichtigen Ressourcen, die sie für ihr Wachstum brauchen, teilen. Mit ihren Wurzeln streiten sie sich um Nährstoffe und Wasser im Boden und mit ihren Kronen konkurrieren sie um Licht. Damit eine gute Eiche mehr von diesen Ressourcen zur Verfügung hat und besser wachsen kann, sägen unsere Waldarbeiter neben dieser Eiche einen Bedränger weg – entweder eine andere Eiche oder eine andere Mischbaumart. Doch wann ist eine Eiche gut? Sie soll vor allem vital, also gesund sein, eine große grüne Krone haben. Dabei darf sie jedoch nicht zu große Äste haben oder krumm sein. Ein gerader Stamm ist sehr wichtig, damit das Holz später, wenn die Eiche alt und dick ist, zu wertvollen Möbeln und anderen Holzprodukten weiterverarbeitet werden kann. Also gar nicht so einfach, die Auswahl unserer „Zukunftsbäume“.

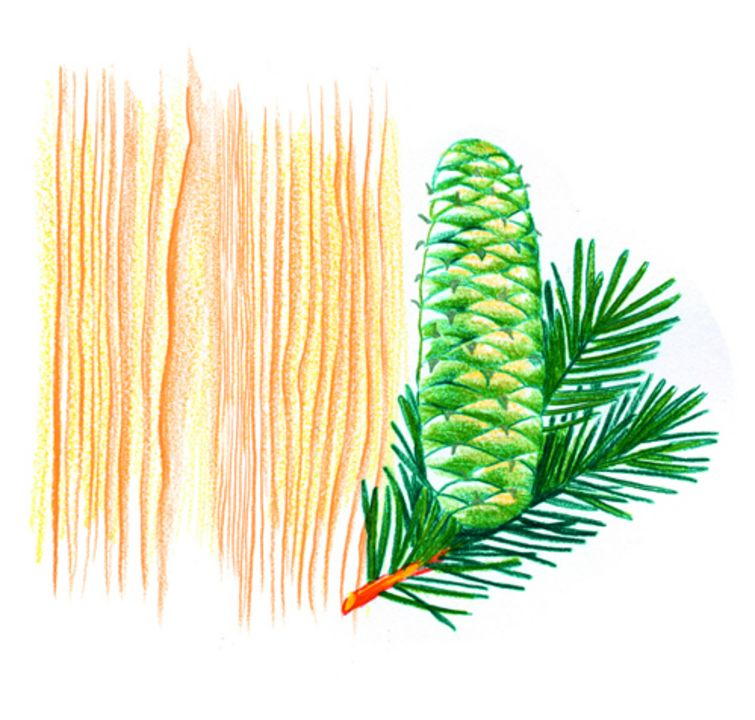

Die Weißtanne

Die Tanne - ein Baum mit Zeit und Geduld

Das Wuchsverhalten

Die Tanne hat eine einzigartige Eigenschaft: sie überlebt auch im Dunkeln. Manchmal harrt sie sogar 100 Jahre lang im Schatten aus. Während dieser Phase wird sie nur wenige Meter hoch und wird fast nicht dicker. Bekommt sie dann Licht, weil höhere Bäume geerntet werden oder sterben, tauscht Sie ihre Schattennadeln durch Lichtnadeln aus und fängt an zu wachsen. Sie erwacht aus dem sogenannten „Schattenschlaf“.

Die Knospen der Tanne sind ein besonderer Leckerbissen für Rehe und Rotwild. Häufig wird die Tanne aus einer Mischung an Baumarten herausgefressen, sodass die anderen Baumarten einen Wuchsvorsprung bekommen. Ist die Tanne erstmal aus der kritischen Höhe (ca. 1,50 m) - oder wie der Förster sagt: "aus dem Äser des Wildes" - herausgewachsen, wächst sie zügig und kontinuierlich, sofern sie genügend Licht bekommt. Danach hat sie im Konkurrenzkampf mit anderen Baumarten gute Chancen.

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Weiß-gelblich, teils mit grauem oder grauviolettem Farbschimmer. Dunkelt durch Licht nach.

Was kann´s?

Vergleichbare Eigenschaften wie Fichte, aber feuchtigkeitsbeständiger und ohne Harzaustritt.

Wofür ist es geeignet?

Als Bau- und Konstruktionsholz, für Massivholzplatten, Fenster, Türen, Treppen, Fußböden, Fassaden, Balkone, Wand- und Deckenverkleidungen.

Die Strobe (Pinus strobus)

Die Strobe – vom Lückenbüßer zur Wirtschaftsbaumart

Naturwaldreservate - die Urwälder von morgen

Naturwaldreservat Kreuzbuckel

Im Naturwaldreservat Kreuzbuckel findet man einen naturnahen Buchen-Mischbestand, der sich seit 1998 natürlich entwickeln kann. Er gehört bei den Bayerischen Staatsforsten zu den alten naturnahen oder seltenen Waldbeständen (Klasse-1-Wald) und ist damit ein wichtiger Teil der integrativen Forstwirtschaft. Hier gibt es ein paar Eckdaten zum Naturwaldreservat:

Eckdaten:

- Größe = 51,4 Hektar

- Alter = 158 – 173 (durchschnittlich 168) Jahre

- Holzvorrat = ca. 450 Kubikmeter Holz pro Hektar (reine Holzmasse)

- Baumarten = 77% Buche, 17% Eiche, 5% Lärche, 1% Strobe

Noch wirkt der Wald hallenartig; es ist dunkel und man findet nur wenige Pflanzen und nicht viel Totholz am Boden. Das liegt daran, dass die Buche sich mit ihren ca. 170 Jahren erst am Ende der Wachstumsphase befindet. Bis dahin sind gleichaltrige Buchenbestände gesund und vital; es gibt kaum Störungen, die Licht durch das Blätterdach hindurch lassen. Erst in der Zerfallsphase, die hier langsam beginnen dürfte und in der Regel über 100 Jahre andauert, entstehen diese Lücken durch das Absterben von Einzelbäumen oder auch durch größere Störungen, wie den Sturmwurf, den man entlang des Weges sieht. Hier kann eine neue Baumgeneration und damit mehr Struktur entstehen.

Fit für die Zukunft!

Verschiedenste Baumarten sind in den Wäldern der Bayerischen Staatsforsten vertreten. Die alten Bäume werden langsam von jungen abgelöst. Um die nächste Generation noch fitter für den Klimawandel zu machen, wird die Naturverjüngung durch das Pflanzen zusätzlicher Baumarten wie Tanne und Douglasie bereichert. Dies alles gehört zur sogenannten „integrativen Forstwirtschaft“.

Als Förster muss man immer mit den natürlichen Gegebenheiten im Wald arbeiten, da wir weder düngen noch die Bäume gießen oder gegen Schädlinge spritzen. Eine angebaute Frucht kann der Landwirt bereits im selben oder im nächsten Jahr ernten. Im Wald muss man langfristiger planen, denn eine Buche braucht zum Beispiel über 100 Jahre, bis sie dick genug ist, um sie zu Möbeln und anderen wertvollen Holzprodukten zu verarbeiten. Deshalb sorgen die Förster oft schon für die nächste Waldgeneration, während die alten Bäume noch stehen. Doch nicht nur die Holzproduktion spielt im komplexen Ökosystem „Wald“ eine große Rolle. Vor allem in Zeiten des Klimawandels wird die Verantwortung der Förster dafür deutlich, auch für die nachfolgenden Generationen stabile Wälder zu schaffen und zu erhalten.

Wir bewirtschaften unsere Wälder naturnah. Neben der Holzproduktion achten wir auch auf soziale Aspekte, denn viele Menschen nutzen den Wald zur Erholung. Besonders am Herzen liegt uns auch der Naturschutz, denn für die biologische Vielfalt tragen wir besondere Verantwortung. Der Begriff "Integrative Forstwirtschaft" bedeutet, dass all diese vielfältigen Aspekte auf ein und derselben Flächen im Wald berücksichtigt werden.

Hier ist es unser Ziel den Anteil der Buche, sowohl im Altbestand als auch in der Verjüngung zu steigern. Die Nadelhölzer gehören jedoch auch in die nächste Waldgeneration, denn wir wollen weiterhin vier Baumarten auf einer Fläche haben, um klimastabile Wälder zu schaffen und zu erhalten. In Lichtkegeln können sich Fichte, Kiefer und Lärche gut verjüngen, während die Buche sich in den dunkleren Bereichen ansamt. Die Lichtverhältnisse steuert der Förster, indem er festlegt, welche Bäume geerntet werden und welche stehen bleiben. Außerdem markiert er Biotopbäume und belässt Totholz, um auf gesamter Fläche Lebensräume für typische Waldarten zu sichern. So soll der Wald immer naturnaher werden.

20,5 Kubikmeter TOTHOLZ

8,4 BÄUME MIT BIOTOPBAUMMERKMALEN

1,2 STARKE LAUBBÄUME

Rund 13 000 Arten leben bei uns im Wald. Davon sind allein 4 500 Arten an Totholz gebunden – darunter 50 Prozent der waldbewohnenden Käferarten und 1 500 Pilzarten. Allein an der Eiche kann man über 1 000 Insektenarten zählen. Durch Maßnahmen wie die Anreicherung von Totholz, den Schutz von Biotopbäumen und dem Nutzungsverzicht von Methusalemen leisten wir einen aktiven Beitrag, die natürlichen Lebensräume vor allem von Wald bewohnenden Arten zu erhalten und zu verbessern. Und im Spessart schaffen wir hier besonders viel.

20,1 Meter

ERHOLUNGSWEGE

Mehr als 600 Kilometer Wanderwege und fast 300 Kilometer Radwege gibt es im Spessart auf dem Boden des bayerischen Staats- walds. Dazu kommen noch 15 Kilometer Lehr- und Gesundheitspfade und ein Kilometer Rollstuhlweg.

47 Naturschutzprojekte

werden von den Förstern der Bayerischen Staatsforsten im Spessart betreut. Mehr zum Thema finden Sie hier auf der Webseite unter Mensch und Natur

7 Erntefestmeter

HOLZ/JAHR

Auch wenn rund 9 Festmeter pro Jahr und Hektar im Spessarter Staatswald nachwachsen: Wir ernten grundsätzlich nicht mehr als den nachhaltigen Hiebsatz: Je Hektar sind das im Spessart 7 Erntefestmeter.

301,4 Erntefestmeter

VORRAT

Das Volumen des im Wald stehenden Holzes lebender Bäume.

0,1 Stück

WILD/JAHR

Im Spessart werden jedes Jahr knapp 4 000 Rehe, Wildschweine und Hirsche erlegt. Durch angepasste Schalenwildbestände können sich die natürlicherweise vorkom- menden Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen (wie etwa Zäune) natürlich verjüngen.

Baumartenverteilung nach Fläche

Buche 41,2 %Eiche 18,8 %Sonstiges Laubholz und Edellaubholz 2,4 %

Fichte 16,5 %Tanne 0,4 %Kiefer 9,6 %Sonstiges Nadelholz davon Lärche 7,4 % und Douglasie 3,7 %

Die auf diesem Hektar idealisiert dargestellten Baumartenanteile entsprechen der aktuellen Baumartenverteilung nach Fläche im bayerischen Staatswald im Spessart.

371 Quadratmeter ALTE NATURNAHE UND SELTENE WALDBESTÄNDE

Alte, naturnahe und seltene Waldbestände Auf 4,5 % der Waldfläche im Spessart überlassen wir die Natur sich selbst und nutzen kein Holz. Mehr zum Thema Waldnaturschutz finden Sie unter www.baysf.de/naturschutz

451 Quadratmeter NATÜRLICHE WALDENTWICKLUNG

davon

80 Quadratmeter NATURWALDRESERVATE

Insgesamt knapp 350 Hektar des bayerischen Staatswalds im Spessart sind als Naturwaldreservate ausgewiesen. Das sind Wälder, die sich in einem weitgehend naturnahen Zustand befinden. Die natürliche Waldentwicklung läuft hier ungestört ab. Im Lauf der Zeit entstehen „Ur-"Wälder mit starken Bäumen und viel Totholz.

Die Buche - in Euopa zu Hause

Diese Buche ragt wie ein großkroniger „Wächter“ über dem Buchen-Jungbestand empor. Sie hat einen stolzen Brusthöhendurchmesser von über 80 cm. Bei den Bayerischen Staatsforsten ist dieser Altbaum daher geschützt und wird nicht mehr genutzt!

Ob diese Buche ein Biotopbaum mit Spechtloch, offenen Holzstellen oder anderen Besonderheiten ist, kann man durch das dichte Blätterdach im Sommer nur schwer sehen. Im Winter lassen sich diese Strukturen leichter entdecken!

Eichenpflanzung - aller Anfang ist schwer...

Verjüngungsdynamik der Eiche - auf der Sonnenseite des Lebens

Eicheln brauchen viel Licht, um zu keimen und noch mehr Licht um weiter zu großen Bäumen heranwachsen zu können. Die Buche dagegen ist eine sogenannte Schatt-Baumart. Sie kann schon wachsen, wenn nur wenig Licht den Boden erreicht. In „Ur“-Wäldern, wie sie in unseren Naturwaldreservaten wieder entstehen sollen, ist es ganz natürlich, dass die Kronen der Bäume über mehrere Jahrhunderte hinweg nur wenig Sonne auf den Boden lassen. Lücken entstehen in der Zerfallsphase, wenn die alten Bäume zusammenbrechen und ein Loch ins Kronendach reißen. Meistens sind diese Lücken nicht sehr groß, sodass sich die Buche bereits im Schatten verjüngt hat, bevor die Eiche erst darüber nachdenkt – die Eiche hat keine Chance mehr. Die Buche verdrängt damit die Eiche und nimmt mit der Zeit immer größere Anteile im Naturwaldreservat ein.

Försterinnen und Förster können durch Pflanzen und Säen sicherstellen, dass es weiterhin zahlreiche Eichen im Spessart gibt, indem sie die Eiche auf geeigneten Flächen verjüngen und weiter pflegen.

Aller Anfang ist schwer!

Die Kiefer - eine Lichtbaumart

Das Wuchsverhalten

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Hell bis weiß, Kernholz gelblich bis rotbräunlich, dunkelt am Licht nach.

Was kann´s?

Kiefernholz ist lange haltbar und äußerst tragfähig.

Wofür ist es geeignet?

Wegen guter Imprägnierbarkeit häufig für Türen, Fenster und Fassaden. Außerdem für Pfosten, Pfähle und Palisaden. Innen für Decken, Wände oder für Treppen und Fußböden.